こんにちは!

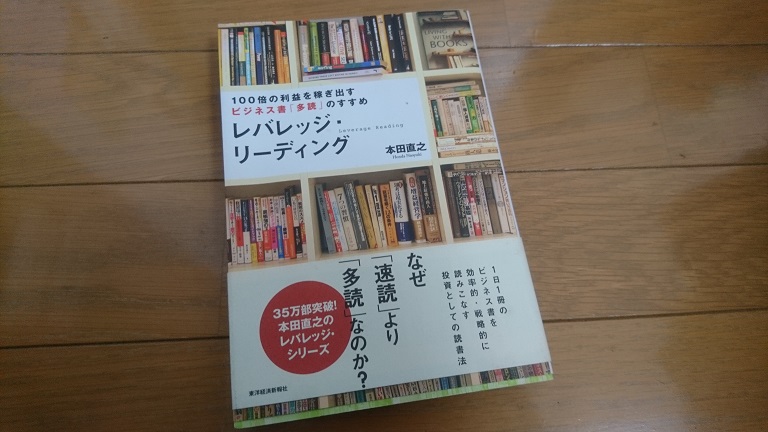

3/23の夜に、第2回レバレッジリーディング読書会を開催いたしましたので、その内容をレポートしたいと思います!前回のからの改善点も活かされたからか、なかなか盛りあがった楽しい会になりました。

もしこの読書会に興味があれば、是非ご一読頂けると嬉しいです。参加者の読んだ本のリストもこのレポートの中で紹介します。

概要

まず、今回開催した読書会の概要を説明したいと思います。

この読書会はビジネス書を中心に本を多読している方や、これから読んでみようとチャレンジする方向けの、ボイスチャット形式のオンライン読書会です。具体的には月に10冊以上の本を読むというのを一つの目安とし、コンセプトは「圧倒的な量のインプットとアウトプットができる読書会」です!読書会用のホームページを準備しているので、詳細気になる方はそちらをご確認ください。

今回の参加者は、前回から1人増えて主催の僕を含めて4人。時間は夜の20:00~21:30の90分で行いました。

全体の流れとしては、まず順番に自己紹介を行い、その後に読書会のメインイベントとして①月間ベスト本の紹介と、②読んだ本リストを見ながらのQ&A形式のフリートークです。

読んだ本リスト

事前に参加者の方から1月に読んだ本のリストを頂き、主催者の僕がそれを一つの表にまとめて参加者の方々に配布しました。実際の読書会ではそれを見ながらの進行になります。↓が実際に使ったリストです。

個人利用の範囲で閲覧・ダウンロードは自由にしていただいて問題ありませんが、二次使用・無断転載等はご遠慮願います。

【第2回】レバレッジリーディング読書会リスト.xlsx - Google ドライブ

1ヶ月に読んだ本の数は4人あわせて106冊!相変わらず、なかなか迫力のあるリストです(笑) 今回、参加者の方からこのリストについて「人の本棚を見ているような感じ」という素晴らしいコメントをいただきました。正直、「読んだ本リスト」という名前が事務的すぎて味気ないなと思ってはいたので、本棚というキーワードでちょっとネーミングを見直してみようかなと思いました(笑)

ベスト本紹介

リスト内の黄色塗りのセルは各参加者の月間ベスト本です。今回からはそれぞれの本について簡単に説明したいと思います。

「申し訳ない 御社をつぶしたのは私です。」 カレン・フェラン (だいわ文庫)

こちらはわたくしKJが紹介した本です。もともとアメリカの大手コンサル会社に勤めていた筆者が、そのコンサル手法を痛烈に批判しているという内容の本。

特に問題なのは、ツールや理論を絶対視して従業員を管理すべき「資源」のように扱うことである、とのこと。ユーモアを交えてみるものの、経営の本質を考えさせられる良書でした。

「ドイツ人はなぜ、年290万でも生活が「豊か」なのか」熊谷徹 (青春出版社)

こちらは前回から引き続き参加された方の紹介本。ドイツで長年生活していた著者が、なぜドイツ人は少ない可処分所得で豊かに暮らせるのかを紹介した本であるとのこと。

大まかな理由としては、普段は質素な生活をし、バカンスの時は思いっきり楽しむというメリハリのある生活がポイントだとのことです。なかなか豊かさを感じられない日本ですが、ドイツ人の生活に学べる部分も多いのかも知れませんね。

「自分の小さな「箱」から脱出する方法」 アービンジャー・インスティチュート (大和書房)

この本も前回から引き続き参加された方の紹介本です。会社の新人なんかにもおすすめしているんだとか。

最近話題になっているアドラー心理学にも重なる部分がある考え方らしいです。特に、自分の箱に入っている時は、他人を物としてみてしまうという話が印象的でした。確かに、忙しかったりすると人を蔑ろにしがちなので、他人も感情を持った人間であることを忘れないように意識したいですね!

「アドラー心理学入門」岸見一郎(ベストセラーズ)

こちらは初参加の方の紹介本。「嫌われる勇気」でも有名な岸見一郎さんによるアドラー心理学の入門書です。調べてみたら、この本の方が発売は早いみたいですね。

人間関係を上下関係と見るのでは無く、横の関係として捉えるという部分が印象にのこったとのことです。やはり皆さん、アドラー心理学には興味があるのか『自分の小さな「箱」を脱出する方法』と合わせて、アドラー心理学の話でひとしきり盛り上がりました(笑)

ちなみに、今回紹介されたベスト本含め気になった本は9冊ほど楽天市場でポチっておきました(笑)。むしろ、参加者の中には会話している最中に注文していた方もいたようで、そういうのもオンライン読書会ならではの面白さかなと。

Q&Aタイム

今回は、新たにQ&Aタイムとして、リストを見ながら1人1回づつ他の参加者に自由に質問ができるという時間を設けました。このフリートーク、想像以上の盛り上がりを見せたため、次回以降も続けていこうと思いました。

文章の書き方についての本や、現代小説から古典文学、仏像に至るまで、幅広いジャンルについて質問が飛び交いました。しかも、1対1のQ&Aと言うよりは、質問→回答の流れをきっかけにして、そこから関連のある話題にどんどん広がったり、質問者以外の人も話題に入ってきたりといい感じの入り乱れ具合だったなと。

また、今回参加者が増えたこともあり、会話としても本のジャンルとしても少し幅が広がったような気がします。個人的にはビジネス書・専門書という括りでは共通するものを持ちつつも、それぞれが得意な分野・好きなジャンルを持つことで、自分一人では手の届かないところをみんなで補完しあえるという関係ができるといいな、と思っています。例えば、新しい分野を開拓しようとするときに、心理学だったら◯◯さん、哲学だったら××さんに入門書を聞いてみる、といった感じですね。

そういう考えもあるので、もし参加を検討されている方が「リストを見たら、自分の読んでいる本とちょっと違うかも知れない」と思っても、是非気にせず参加してほしい、というのが僕の気持ちです。ビジネス書・専門書という言葉について、あまり厳密な定義があるわけでは無く、「知識を得たり、学びのために読んだ本」というイメージで構いません。多様性があった方が参加者としても学びが多いと思うので、そこは気にせず参加申し込みをいただけると嬉しいです。

まとめ

今回は第2回レバレッジリーディング読書会のレポートを書かせていただきました。手前ごとではありますが、だいぶバタバタだった初回に比べるとだいぶスムーズに会を進めることができかなとは思います。これからも、少しずつ輪を広げながら有意義な会にできるよう、色々考えたいと思います。

次回は4月に開催予定ですが、日時はまだ未定です。準備ができましたらホームページおよび読書メーターで募集をかけますので、ご興味がある方は是非お願いいたします。

それでは、また!